第37回 紅茶と文学 報告

課題本「 旅をする木」

2023/4/23@新宿

-ご挨拶-

今回は10名の方にお集まり頂き、初参加の方が1名でした。

今回の紅茶

- シッキムFOP+キャンディFOP 水出し

■課題本「旅をする木」

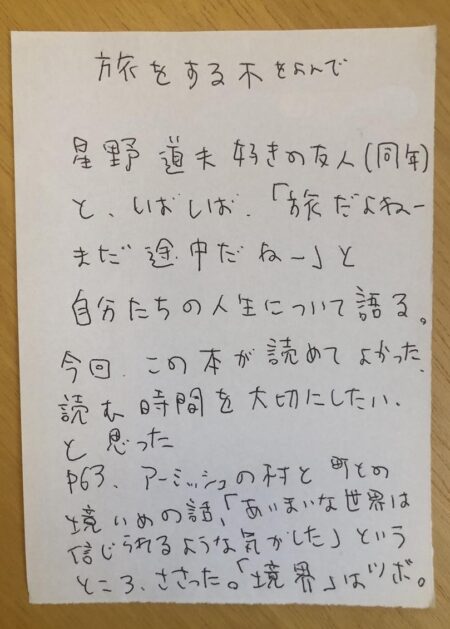

出版から25年以上がたった今もなお読みつがれている「旅をする木」。著者の星野道夫はアラスカの大地を撮り続けた写真家であり、文筆家としても数々の文章を残しました。出版から1年後にカムチャッカ半島で熊に襲われ44年の短い一生を終えました。

文学作品ではない課題本は「夜と霧」以来です。「旅をする木」は文庫版のあとがきを池澤夏樹氏が書いていたこともあり、前回の課題本・スティル・ライフからの繋がりで課題本に選びました。改めて読み返すとエッセイの枠に収まらない、文学的、本質的なメッセージを含んだ稀有な一冊であると再認識しました。

■印象に残ったフレーズ

33編からなるエッセイ集ですが、その端々に印象的な言葉が散りばめられています。

ここでは皆さんの心に残った一文を抜粋、引用し紹介します。

「流産するときは、どうやってもしてしまうものよ。自然のことなんだからそれにまかせなさい」と言った妻の母親のひと言ほど、私たちを安心させてくれる言葉はありませんでした。そういう脆さなの中で私たちは生きているということ、言い換えればある限界の中で人間は生かされているのだということを、ともすれば忘れがちのような気がします。」

“P33 春の知らせ”

「私たちはここまで早く歩きすぎてしまい、心を置き去りに来てしまった。心がこの場所に追いつくまで、私たちはしばらくここで待っているのです」

“P41 ガラパゴスから”

「私たちは、千年後の地球や人類に責任を持てと言われても困ってしまいます。言葉の上では美しいけれど、現実としてやはり遠過ぎるのです。けれどもこうは思います。千年後は無理かもしれないが、百年、二百年後の世界には責任があるのではないか。つまり、正しい答はわからないけれど、その時代の中でよりよい方向を出していく責任はあるのではないかということです。」

“P50 オールドクロウ”

「”あの子のぶんまで生きてほしい” 今考えるとその出来事は自分の青春に一つのピリオドを打ったように思う。ぼくはTの死からひたすらたしかな結論を捜していた。それがつかめないと前へ進めなかった。一年がたち、あるときその答が見つかった。何でもないことだった。それは「好きなことをやっていこう」という強い思いだった。」

“P77 歳月”

「今でなくてもいい。日本に帰って、あわただしい日々の暮らしに戻り、ルース氷河のことなど忘れてしまってもいい。が、五年後、十年後に、そのことを知りたいと思う。 ひとつの体験が、その人間の中で熟し、何かを形づくるまでには、少し時間が必要な気がするからだ。」

“P118 ルース氷河”

「いつか、ある人にこんなことを聞かれたことがあるんだ。例えば、こんな星空や泣けてくるような夕日を見ていたとするだろ。もし愛する人がいたら、その美しさをやその時の気持ちをどんなふうに伝えるかって?」

「その人はこう言ったんだ。自分がかわってゆくことだって・・・その夕陽を見て、感動して自分が変わっていくことだと思うって」

“P119 もう一つの時間”

「風に揺れるワスレナグサもそんなことを語りかけているような気がした。私たちが生きることができるのは、過去でも未来でもなく、ただ今しかないのだと。」

“P230 ワスレナグサ”

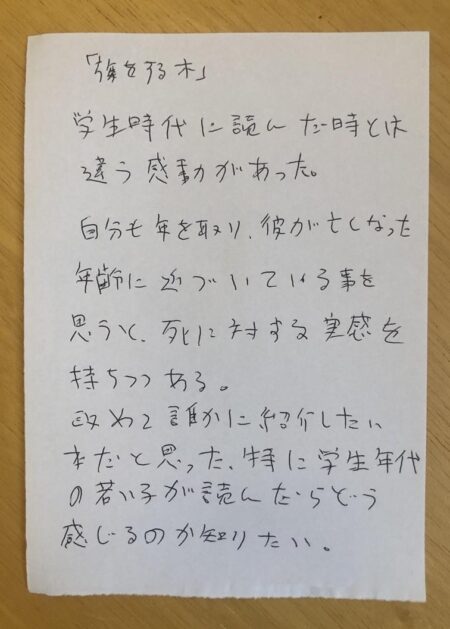

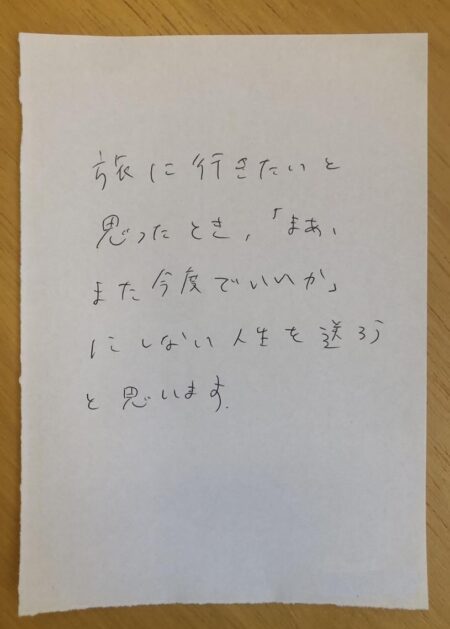

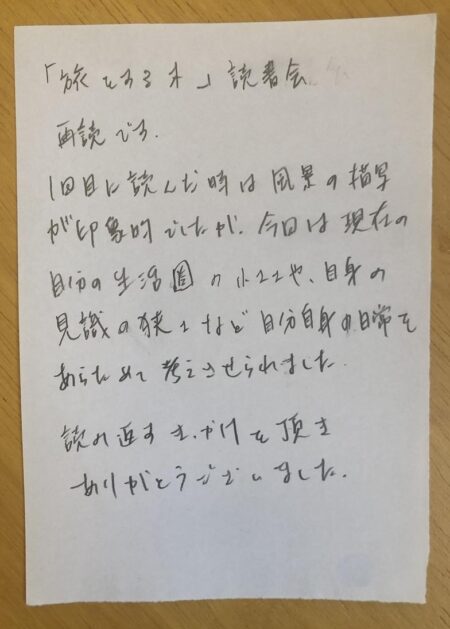

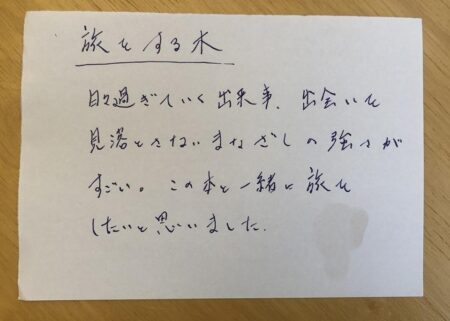

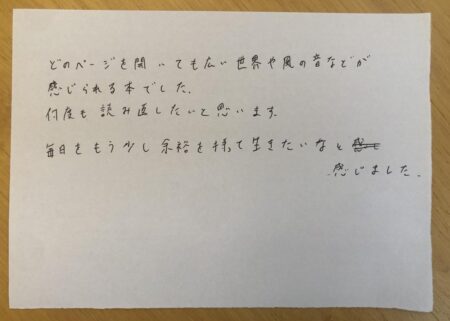

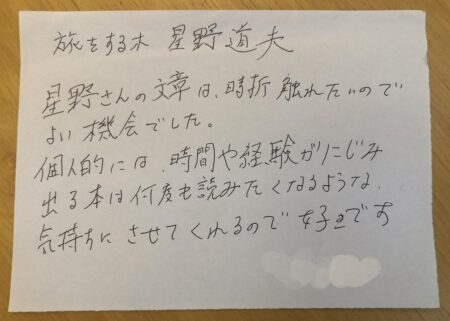

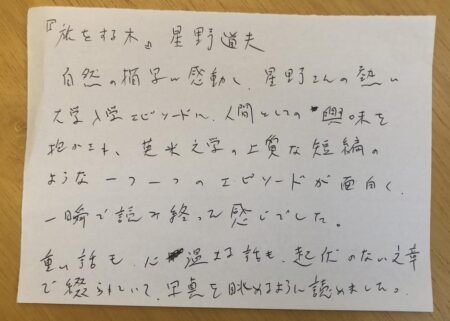

■「旅をする木」読書会を終えての感想

■開催後記

環境問題についての記述もがありますが、この「旅をする木」が出版されたのは1995年で、この当時でも「地球温暖化」「海洋汚染」「人口爆発」といったワードに関して議論はされていたんですよね。

しかしその割には社会が全くと言っていいほど変わらない、これは一体なぜなのだろうかと思っていました。

こうした気候危機に対しての具体的なアクションが示し始められたのはつい最近の事の様に思います。

様々な企業がここぞとばかりに「SDGs」や「Co2削減」といったメッセージを打ち出しています。

っていうか遅くね?

そういった言葉やコマーシャルの空虚さに何やら薄ら寒い思いを抱くのは私だけではないと思います。

この本のハイライトは人それぞれだと思いますが、個人的には”もう一つの時間”の中でのセリフが特に印象的でした。「満点の星空やオーロラ、どこまでもスケールの大きい自然の美しさ、素晴らしさを他者にどう伝えるのか。それは自分が変わっていく事を見せることだ」という一説です。

誰もがアラスカに行けるわけでもないし、大自然は遠い存在なのかもしれません。

それでも多くの人が星野道夫の言葉に触れ、「私が東京であくせく働いている間にアラスカの海でクジラが飛び上がっているのかもしれない」と想像するだけでも、少しずつ何かが変わって行くのではないか、そんな期待を抱きつつ、次回の課題本を考えたいと思います。